データ復旧 のデータサルベージ 、今日の記事

データ用語集、vol.29の今回は「ダイナミックディスク」をご紹介します。

ダイナミックディスクとは、Windows2000以降に追記されたハードディスク管理方式。

MS-DOS時代から用いられてきた方式(現在ではベーシックディスクと呼ばれる方式)では

プライマリテーションと拡張パーティション上の論理ドライブの関係が明確に分かれていたが、

ダイナミックディスクでは両者が区別されることはなく、

シンプルボリュームと呼ばれ、ハードディスクをシンプルボリュームとして

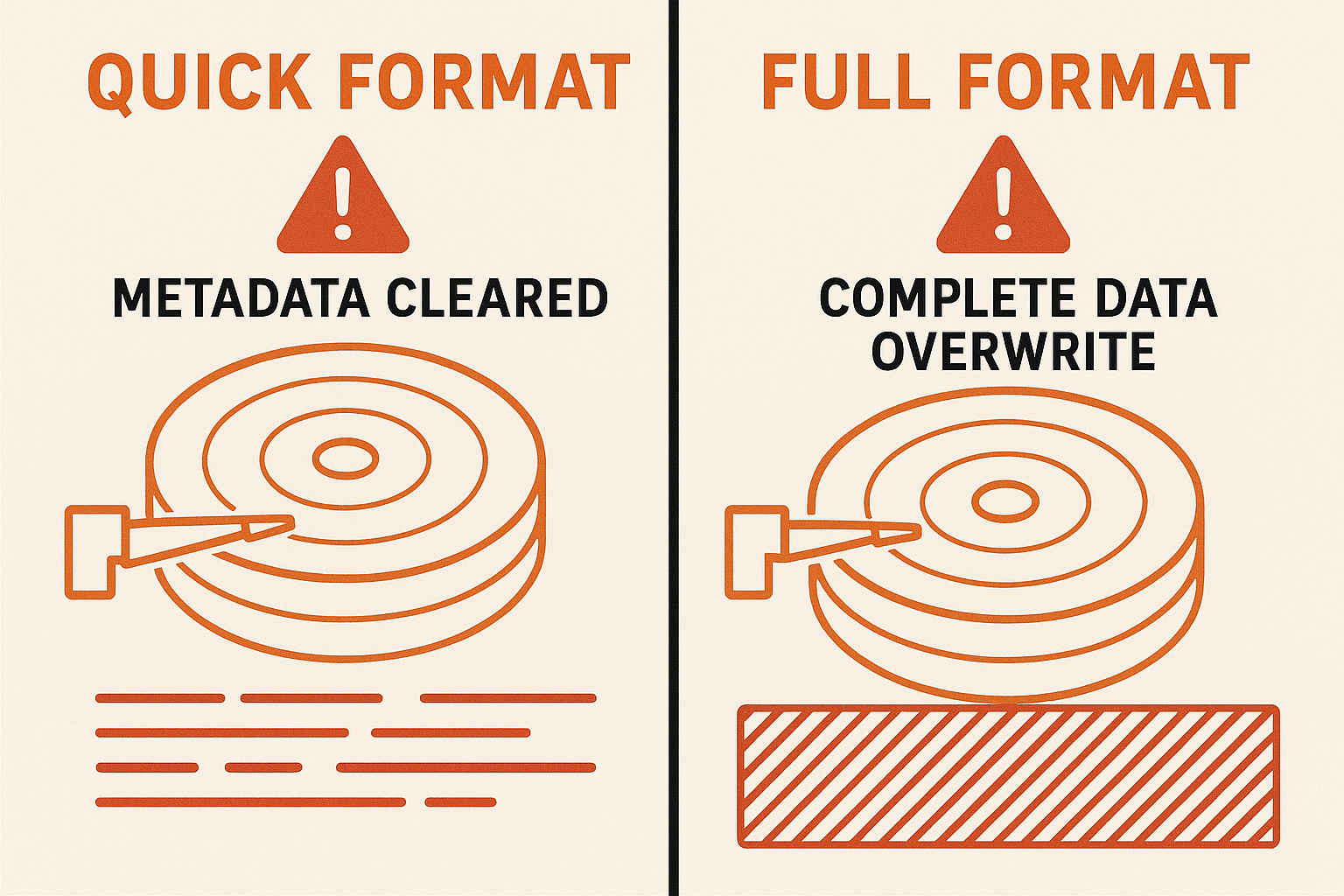

アクティブ領域いしたあとにフォーマットすることでディスクドライブとして利用可能となる。

ダイナミックディスクは既存のボリュームの内容を維持したまま、

また稼働状態のままでのボリュームサイズの変更、

あとに増設したディスクと既存のディスクを仮想的に1台のディスクとして取り扱う

スパンボリューム(ボリュームセットの拡張)などの多くの機能を用いる事が可能となった。

従来、Windows NT 4.0まではベーシックを拡張してミラーセット(複数のハードディスクにより

1台のドライブを構成し、ハードディスクの物理的、論理的破損に備える)、

ボリュームセット(複数のハードディスクから1つのドライブを構成するシステム)、

ストライプセット(複数のディスクを併用する事でアクセス速度を向上する構造)を実現していた。

しかし、ディスク構成をWindowsのレジストリに保存しているため、

OSが何らかの原因で起動不能になった場合にはハードディスクも

読み出し不可能になるなどといった問題点があった。

これに対し、ダイナミックディスク方式ではハードディスクの

予約領域ディスクマネージャデータベースを作成し、

システムのディスク構成情報を保持する。

これにより、ベーシックディスク方式はWindows 2000とともに導入されたディスク管理方式であり、

Windows 9×ではダイナミックディスク方式を利用したディスクは利用できないので

注意が必要となる。